高円芸術高校育友会総会

2025年5月14日(水)、本校多目的室にて育友会総会を開催いたしました。

多くの会員の皆様が見守る中、令和6年度活動報告、決算報告、令和7年度活動計画、予算案など全ての議案が可決されました。ご出席いただいた皆様、誠にありがとうございました。

総会を経て、昨年度の大西加名会長から、金岡理恵新会長に引き継がれました。

金岡新会長の就任挨拶より、一部を要約してお伝えします。

「令和6年度役員・委員の皆様、一年間ありがとうございました。育友会は学校の方針のもと、教育発展に寄与する団体です。学校としては対応が難しい問題を育友会がサポートする。昨年度は、部員減少で他校の部活動へ参加する生徒のために、育友会として交通費をサポートさせていただきました。今年度も生徒・保護者にどんなサポートができるのか、『考える』活動をしていきたいと思います。」

育友会では、ウェブ広報紙制作、各種学校行事のサポート、高円祭への協力、外部研修会への参加、生徒の乗車マナー向上の活動に参加するなど、学校・生徒のための活動を行っています。令和7年度も会員の皆様・先生方と協力し、役員・委員一同、精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

育友会進路講演会 講師 吉田田タカシ様

『子どもの邪魔をしない教育と次の社会のためのヒント集』

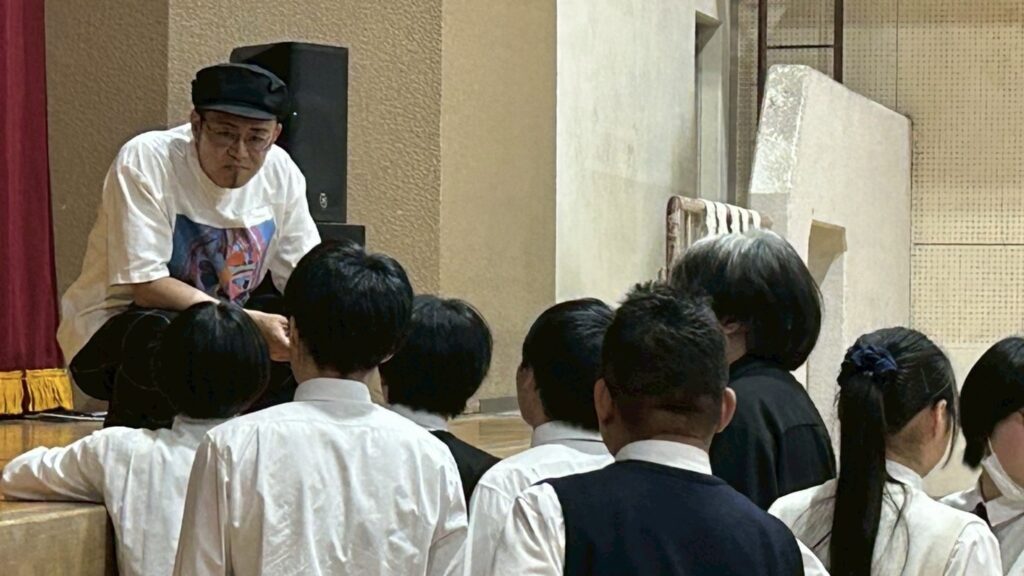

14時30分からは本校体育館において、教育者・デザイナー・ミュージシャンなど様々な肩書きを持っておられる、吉田田タカシ様による進路講演会が開催されました。

つくるを通していきるを学ぶ『アトリエe.f.t.』、地域の子どもを地域で支える『まほうのだがしやチロル堂』(2022年グッドデザイン大賞)、大人がイキイキと活動しながら社会を変えるムーブメント『トーキョーコーヒー』(登校拒否のアナグラム)などを運営されている吉田田タカシ様による、自己肯定感や意欲を育む子どもとの関わり方や、次の社会に向けて大人がアップデートするためのヒントが満載の講演会です。

本校の生徒も全員参加の講演会。講演会というと、イスに座ってジッとおカタい話を聞くものかと思いきや、なんと座席は全くナシのフリースタイル! クラスごとに体育座りで足を抱えて⋯なんてこともありません。あぐらOK、寄りかかっても寝そべってもOK! 生徒たちは友達同士、リラックスした姿勢で座っています。

そして、おもむろに流れる往年のラジオ・オールナイトニッポンのテーマ曲! ”出張ラジオ”の様相を呈して始まった型破りな講演に、いやが応でも期待が高まります。

最初にお話しされたことがとても印象的でした。

「僕の話を疑いながら聞いて欲しい。疑問を持つこと、自分なりの考えを持つこと。自分と共通の部分がある、そこは違うなど、自分の思考を深めながら聞いて欲しい。」(要約)

フリースタイルの着座形式も吉田田様が希望されたそうです。リラックスした状態の方がスッと話が入ってくるという考えのもと実施されたもの。生徒たちは思い思いにくつろぎながらも、耳をダンボにして聞き入っている様子が伝わってきました。

ご講演いただいた内容の中から、いくつか「ヒント」をお届けします。

★ 学ぶとは、正解を見つけ覚えることではない。答えを探求する、その過程が学び。

★ 作る人というのは失敗する人。困難や苦しみも創造する力に変える。

★ 前提を疑うこと。失敗を楽しむこと。感覚を味わうこと。

★ 正解信仰を捨てる。答えは自分たちで作っていい。

★ 今の教育が変わろうとしている。知識だけでなく、感覚を学んでいる。

講演は、笑い声と拍手に包まれたあっという間の50分でした。一人ひとりに話しかけているような吉田田様の言葉は、きっと多くの生徒の心に届いたのではないかと思います。

最後に「教育、子育てとは何か」について以下のようにお話しされました。

「教育とは邪魔をしないこと。人間は成長したいという欲求を根源的に持っている。上から押しつけるのではなく、その子がその子らしく生きることを引き出してあげること。」(要約)

子育てをする中では幾つもの問題が起こり、私たち保護者は悩み迷います。吉田田様の講演を聞き、我が子が独り立ちするその時まで、ともに人生を切り開いていく仲間となることが大切だと学びました。自分の知見を新たにする貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

講演会が終わった後も、生徒たちの質問に答える吉田田様の姿がありました。

本校の生徒からも感想が寄せられました。

「受験で悩んでいるから、進路の考え方が刺さった。改めてしっかり考えていこうと思った」(3年生)

今の時代に生きる生徒たちは、様々な変化を経験しています。コロナ禍を経て急速に進んだタブレットの活用、そして不登校の急増・・・子どもたちが公教育にNOを突きつけた証だ、と吉田田様は話されていました。教育システムの問題は、一朝一夕では変わりませんが、今回こうして講演を聞いた生徒たちが、10年後20年後、変革の一端を担うようになっているかもしれませんね。